中国人民大学中国调查与数据中心近日向社会公开发布中国发展指数(2017)的结果,这是其第12次对外公开发布该成果。该成果每年以中国发展报告的形式公开出版,并引起广泛的社会影响。自2012年起,该指数增加了中国发展信心年度调查的结果,使之包括有测量发展的主、客观两方面的内容,以便于二者间相互印证。

中国发展指数(2017)(以下简称RCDI(2017))共有15个指标,由健康、教育、生活水平(经济)和社会环境四个分指数合成,数据的比较基期是2005年(即2005年31个省区中某指标的最高值是100分);RCDI(2017)的主要成果如下:

一、中国发展显现了结构性优化趋势,其表现如下

1、4个分指数中,生活水平指数对中国发展总指数增长贡献最大;15个指标中,农村居民生活水平提升最显著

在RCDI(2017)中,生活水平分指数在四个分指数中分值最高(109.41)、增速最高(年增长3.54%),成为RCDI(2017)总指数增长最重要的拉动因素,说明在目前中国综合发展中,经济增长势头仍然强劲。在RCDI(2017)15个指标中,“农村居民人均纯收入”分值(139.10)与增速(年增长7.84%)均位居第一,显示了我国在缩小城乡差距、切实提高农民收入方面获得了显著的成效,农民收入水平的提升也成为中国发展的新动力,优化了我国经济发展的城乡结构,促进我国经济全面、快速、协调发展,这显示我国发展正在发生质变的特征依然清晰。

2、医疗条件持续改善,健康指数稳步提升,西部地区进步突出

反映医疗卫生条件的“每万人平均病床数”指标持续显著增长(年增长3.82%),反映了我国在提高医疗保障水平方面的建设工作卓有成效,居民医疗条件持续改善。尤其重要的是,我国西部地区的重庆、贵州、四川、陕西、宁夏、甘肃等省份指标值增速较高,反映了国家对西部地区人民健康水平的重视与投入,为提升经济欠发达地区居民健康水平提供了坚实的保障。

3、产业结构持续优化,绿色产业成为新经济主体,“科技创新”初见成效

在RCDI 15个指标中,反映经济结构的“第三产业增加值占GDP的比例”近年来以较高速度增长(年增长6.06%),反映了我国产业结构中第三产业比重持续增长,经济结构持续优化。对粗放型、高能耗、高污染传统产业去产能政策的贯彻执行,推动了我国产业结构优化升级,以科技创新为驱动的绿色产业经济拉动新经济成长,我国发展逐渐从经济体量优先转变为产业结构优先的发展模式,正在以创新、绿色产业带动经济发展。

4、环境保护力度加大,蓝天下的青山绿水成为发展的期望

在15个指标中,“省会城市空气质量达到及好于二级的天数”持续增长(年增长2.13%),反映了我国政府对空气质量的重视,所采取的一系列环境保护措施已经收到实际的效果,切实改善了空气质量。“单位产值污水耗氧量”指标反映了经济增长的环境污染代价,RCDI(2017)中的该指标值相比RCDI(2016)有较大幅度提升(年增长3.89%);反映了我国政府对污染治理的控制力度与坚定态度,使保持青山绿水成为经济发展的红线;摆脱先污染后治理的恶性循环,将环境保护提升到与经济发展同等重要的地位,让蓝天下的青山绿水成为我国发展的新目标。

综上所述,在RCDI指数体系15个指标中,有7个反映医疗条件、经济结构、产业结构、基础设施、环境保护等方面的重要指标有显著持续性增长的特点。我们认为,中国的总体发展显现出结构性优化趋势,不仅发展的水平在提升,而且发展的结构在改善,发展已从量变走向质变,我国正在从GDP大国向经济强国转变,由以经济发展为纲转变为提升社会综合发展水平为主要目标,将经济发展的成果切实转化为人民的幸福感、获得感。

二、中国发展信心调查(2017)显示:美好生活提振信心,道德建设仍需努力

中国发展信心调查(2017)采用计算机辅助电话调查(CATI)的方式,于2017年底对中国大陆民众进行了调查。样本实现对中国大陆31个省区市的334个地级市的全面覆盖,总样本量达到3173人,具有全国代表性。中国发展信心指数也由健康、教育、生活水平(经济)和社会环境四个分指数组成。

1、中国发展信心首超85分,取得6年来持续调查的最高分,民众对未来中国发展积极乐观,4个分指数中,社会环境发展信心上升的幅度最大

调查结果显示,2017年民众给中国未来发展信心打出85.8的高分,不仅高于2016年的82.8分,而且是调查开展6年以来信心增长最快的一年。在中国发展信心的四个分指数上,民众信心较去年均有不同程度的上升:健康信心平均得分73.5分、教育信心平均得分69.7分、生活水平信心为66.9分、社会环境信心为68.3分。其中,社会环境指数上升的幅度最大,较去年提升了5分,这四个方面得分的上升,表明了民众主观心理上对2017年中国发展现状满意,对于未来的中国发展也保持较高信心。

2、看病、住房依然是百姓心头之重,未富先老成为百姓新的忧患

由受访者自主列出的百姓最担心的问题,位居前三位的是看病(占比13.3%)、住房(占比9.6%)和养老(占比7.9%)。这三大问题是当前百姓最关注的重点领域,前两大问题常年占据榜首,成为百姓生活中最大的两个难题。养老问题今年首次由百姓自主反馈到担忧三甲之中,代替了去年的收入问题。除了老年人群体,在其他不同的年龄段、不同收入水平和区域都有较高比例的受访者反映对养老问题的担忧,这一现象需要引起重视。

3、贫富差距有待缩小,社会信任危机重重

在社会环境信心方面,贫富差距与社会信任度两方面的调查结果最引人关注:

当前贫富差距程度大(80.4分(逆指标))的得分较去年略有上升,68.7%的受访者认为中国目前的贫富差距状况非常大(80分及以上)。2017年,中国经济已经从高速增长转向高质量发展阶段,更依赖于资本、技术带来的创新驱动,这对劳动密集型产业影响较大,会进一步影响非技术、低学历、低技能人才的就业和收入。“新常态”下缩小贫富差距面临更多的挑战。

社会信任滑坡在调查中显现愈演愈烈之势,调查显示,人与人之间信任程度仍然较低;在2017年未达到及格水平,平均得分仅为55.4分,成为整个调查中得分最低的一项。“红黄蓝幼儿园”、“江歌案”、“雪乡宰客”、“保姆纵火案”等轰动全国的诚信和道德事件频出,人与人之间的情感与信任受到极大的挑战。法律责任与道德底线的矛盾与冲击,既体现出制度的问题,也彰显了当前社会信任危机的严重。

4、“蓝天重现”民众满意,民众对我国未来环保进步保持高信心;交通出行便利也得到肯定

调查显示,受访者对于2017年当地环境保护平均满意度为71.7分,较过去有了大幅度的提高。与2016年相比,73.8%的受访者认为当地的环境保护有进步,其中有27.8%的受访者认为进步达到了90分以上。而对于未来,有60%的受访者对未来环境改善的信心打出了80分。当前中国追求的是绿色发展,是生态文明建设和经济建设的协调发展。治理污染带来的结构变化和经济发展是正面的,对人民群众生活的改善更意义重大。

交通出行方面,受访者对交通便利程度的改善满意度进一步提高,达到82.4分,这也是历年调查中该指标得到的最高分。

5、反腐工作时刻不停,“打虎拍蝇”民心所向,77.3%的受访者表示2017年的反腐力度比去年有进步

民众对反腐问题的看法和信心是本调查长期关注的一个重要问题。调查显示,受访者对于2017年中国的反腐行动整体满意度打分为79.7分,更有68.4%的受访者给出了80分以上的评价,表明民众对于当前反腐的力度表示满意。

在调查中还询问了“对比去年,今年的反腐行动是否有进步”的问题,四分之三以上(77.3%)的受访者表示今年的反腐力度比去年有进步,其中56%的受访者认为进步显著。而对于未来一年反腐的信心,受访者给出了80.5的高分,这也是该项调查开展以来首次突破80分,体现了民众对于当前反腐工作的认可和廉洁政府的期盼。

三、观察与思考:经济发展与社会文明发展不同步,质变的中国发展呼唤中华文明的成长

在我国综合国力与国家整体发展水平全面提升的阶段,仍然存在着经济发展与社会文明发展水平不同步的问题;道德水平与社会文化发展速度滞后于经济发展水平,并由此造成诸多社会问题。我们呼吁,在我国已经逐渐完成发展从量变到质变的转化过程,更需要重视中华文明的成长,使我国不仅成为富强之国,更要成为文明之邦。

1、快速发展的中国呼唤道德文明建设的同步提升

经济的快速发展导致了一些与发展初衷相背离的事件,揭示了我国在快速发展过程中道德层面建设的不足。随着国家反腐力度的加大,一些腐败大案、要案浮出水面;这些触目惊心的腐败大案反映了社会监督约束机制的不足,而出现的塌方性腐败问题,进一步揭示了经济利益背后更深刻的道德缺失问题和腐败利益圈内的扭曲价值观。在市场繁荣的背景下,商业欺诈现象频发,“虎园违章”、“高铁拦门”等无视规章制度的事例常见报道,并在不断挑战社会道德底线。

我们呼吁,一个健康的社会不仅要经济繁荣、制度完备,更要不断提高社会道德水平,打造诚信、友善的和谐发展社会。发生在野生动物园的多起老虎伤人案以血的教训警示社会规则的重要性,“拦高铁”事件折射了个人利益与公众利益发生冲突时,为个人利益而罔顾公众利益与安全的心理;这从一个侧面折射出我国当前文明建设的急迫性与重要性。

2、在发展中我国需要坚持文化自信,推进文化建设

当中国发展速度和中国发展模式正在成为世界关注焦点的时候,我们同样需要关注社会生活领域存在的文化问题,通过加强文化建设提高国民素质;更要求有高质量的文化产品,满足人民的精神生活需求。

当前存在的一些值得关注的问题是:影视产业繁荣背后是文化的苍白与部分价值观的扭曲,文化传承让位于票房利益,我国当前文化建设与高速经济增长还不相匹配;中国发展的最终标志应该是中华文明的崛起与繁荣,一个国家的发展不仅应体现在物质文明的进步,更应体现出在精神文明的进步程度;社会道德与文明水平不仅是国家发展水平的最终体现,而且能够更好促进国家健康、有序、持续、稳定的和谐发展。

附录:

1、RCDI的指标结构:4个分指数和15个指标

(1)、健康指数:出生预期寿命、婴儿死亡率、每万人平均病床数;

(2)、教育指数:人均受教育年限、大专以上文化程度人口比例;

(3)、生活水平指数:农村居民人均纯收入、人均GDP、城乡居民人均消费比、城镇居民恩格尔系数;

(4)、社会环境指数:城镇登记失业率、第三产业增加值占GDP的比例、人均道路面积、单位地区生产总值能耗、省会城市空气质量达到并好于二级的天数(省会城市AQI)、单位产值污水耗氧量。

2、课题组对我国31个省级行政区的中国发展指数总指数及四个分指数(健康、教育、生活水平、社会环境)进行了测算和排序,结果显示(见附表1),中国发展指数总指数位列前三的省市为北京、上海、天津。

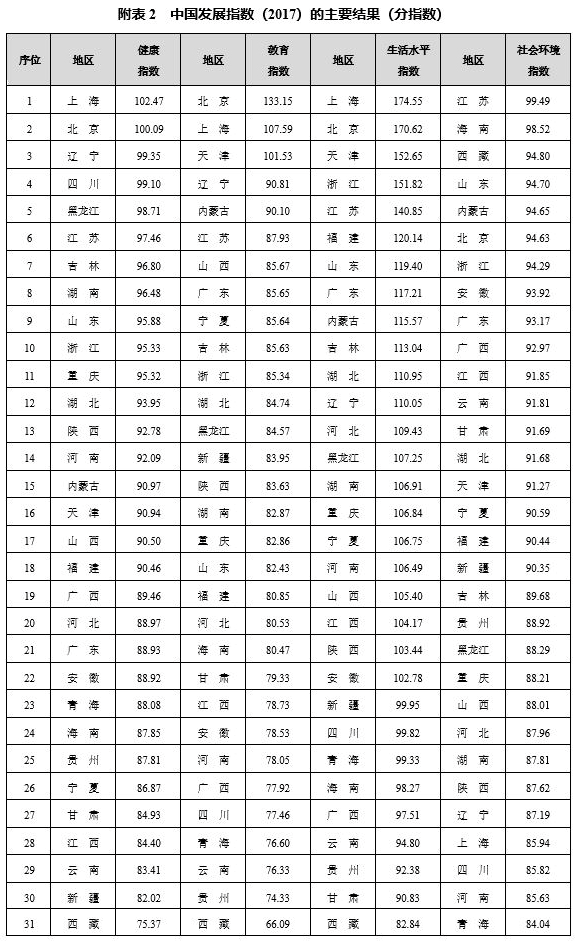

在四个分指数中,健康指数位列前三位的是上海、北京、辽宁;教育指数位列前三位的为北京、上海、天津;生活水平指数位列前三位的是上海、北京、天津;社会环境指数位列前三位的为江苏、海南、西藏(见附表2)。

3、RCDI(2017)主要指数及指标

附图1显示了RCDI(2017、2016)的四个分指数和总指数以及相对于RCDI(2016)的增长率,其中,生活水平指数增长最快,达到3.54%,其次是社会环境指数,增长率达到2.36%,健康指数小幅增长,增长率为1.31%,教育指数表现为微弱的负增长,增长率为-0.41%,总指数增长率为1.69%。

在RCDI(2017)四个分指数中,生活水平指数增长速度最快,成为拉动RCDI总指数增长的主要因素,也说明我国居民生活水平稳步提升,生活质量持续改善。

附图2显示了中国发展指数RCDI呈现持续增长特征,反映了我国综合发展水平持续进步的状态。RCDI指数由15个指标构成,能够更加全面地反映复杂的健康、教育、生活水平、社会环境因素相互作用的社会综合发展水平,相对于GDP增长率,RCDI增长率变化相对平缓,一方面说明单纯经济的高速增长不一定带来社会全面发展水平的同步提升,金钱买不来幸福感,也买不来社会的全面进步;另一方面说明全面的发展更多地取决于发展的内在要素结构,发展中“质”的提升不是简单的“量”的拉动,而是要优化发展的重要相关要素,全面提升发展的质量。

附图3所示的中国发展指数RCDI(2017)的15个指标中,有8个指标保持高增长(增长率超过1%),其中,增长率前5名的指标分别为农村居民人均纯收入、第三产业增加值占GDP的比例、人均GDP、单位产值污水耗氧量、每万人平均病床数。这些增长率较高的指标分别反映了城乡收入差距的改善、产业结构的优化、经济发展的速度、环境保护的成效和医疗条件的改善等民生指标,展现了我国发展中民生为先、绿色为本的科学理念。

中国发展指数RCDI(2017)总指数在我国31个省区的序位如附图4所示,北京、上海、天津、江苏、浙江位居前5位,西部地区的西藏、贵州、云南、甘肃、青海位居后5位,反映了我国东部发达省区与西部经济欠发达省区之间仍然存在着较大的发展水平差距,北京、上海两个特大都市优势显著。

从RCDI总指数值来看,有15个省区超过全国总指数,16个省区低于全国总指数。31个省区可以分为四个梯队,第一梯队为北京、上海,第二梯队为天津、江苏、浙江,第三梯队为以内蒙古为首的21个省区,第四梯队为青海、甘肃、云南、贵州、西藏5个西部省区。第三梯队内部各省区之间总指数差距较小,第四梯队中西藏相对其他四个省区差距较大,其他四个省区差距很小。